Quando numa certa madrugada de Abril, Salgueiro Maia saiu da Santarém para mudar “o estado a que as coisas chegaram”, estaria certamente longe de imaginar a que estado chegariam as coisas, meio século depois.

A revolução de que foi um dos mais proeminentes e decisivos intérpretes, e que foi feita, para além da intenção imediata de rever o estatuto da carreira militar, para acabar com uma república corporativa, em que as oligarquias económicas se fundiam com a nomenclatura estatal num conluio de interesses que perpetuava o privilégio de alguns sobre a miséria de muitos, voltou a soçobrar sobre o eterno fado lusitano das elites que não prestam e dos agentes económicos que insistem em ter nos organismos públicos os seus clientes primeiros. Do estado corporativo da Segunda República passámos assim para o estado corporativo da Terceira. Neste aspecto, nada mudou.

A liberdade de expressão, que era restringida no antigo regime, foi de facto instituída nas primeiras décadas após a revolução. Mas assistimos hoje a um recuo significativo. A imprensa, tal e qual como durante os 48 anos da ditadura, fala em uníssono em favor dos poderes instituídos, num coro propagandista de tom soviético, que é por si só sintomático da doença cancerígena que alastra pela sociedade. Acompanhando as tendências em vigor no Ocidente, o regime, através de caciques cuidadosamente escolhidos e zelosamente acarinhados, de que não há melhor exemplo que Artur Santos Silva, trata de silenciar a dissidência, com ameaças, destituições e rótulos difamatórios. Quem põe em causa as narrativas oficiais é negacionista, é racista, é fascista, é sexista, é uma sub-espécie de Sapiens.

É claro que quanto maior é o esforço da máquina silenciadora, mais vozes se ouvem na interrogação ética de tudo isto, nas redes sociais. Mas pressente-se que, também nesta dimensão do fórum público, o livre arbítrio tem os dias contados e as draconianas leis do “discurso de ódio” que estão a ser implementadas por todo o Ocidente, vão cair no quadro jurídico nacional mais cedo do que tarde.

A ideia de uma democracia pluralista também cedeu aos instintos totalitários das elites políticas. Nas questões fundamentais, reina o Unipartido: Bloco de esquerda, Iniciativa Liberal, PS, PSD e CDS pensam da mesma forma em relação à imigração, à guerra na Ucrânia, aos mandatos pandémicos e ao fascismo sanitário, à promiscuidade entre o sector público e o sector privado, à ideologia de género, ao apocalipse climático e ao fardo do homem branco. Todos estão dispostos a sacrificar a identidade e a história do país, a cultura do seu povo e a sua coesão social, a prosperidade das actuais gerações e das futuras, no altar da agenda neo-liberal que domina os corredores do poder em Bruxelas e Washington. Até o Chega, que tenta desesperadamente fingir que é um partido dissidente (enquanto vive na expectativa de aceder ao poder, altura em que se conformará aos registos estabelecidos), anda alegremente de bandeirinha ucraniana na mão e embaraça o discurso com reticências, excepções e subterfúgios quando fala de imigração.

A adesão à Comunidade Económica Europeia, que prometia mundos e fundos e garantia aos portugueses que iriam viver bem como os alemães, entrou rapidamente em falência técnica, na directa proporção em que o bloco passou de comunitário a unitário e que em Bruxelas a pressão federalista desaguou no impulso autoritário. Portugal é hoje um país obrigado a negar-se pela União Europeia. Dependente do seu constante financiamento, tem que obedecer às suas políticas de desintegração social e económica. Não há volta a dar: para todos os efeitos, a revolução de Abril substitui um regime autocrático sediado no Terreiro do Paço, por outro análogo, sediado no Edifício Berlaymont, na centro da capital de um país alienígena, que tem as batatas fritas e uma estátua de um menino a fazer xi-xi como primeiras referências culturais.

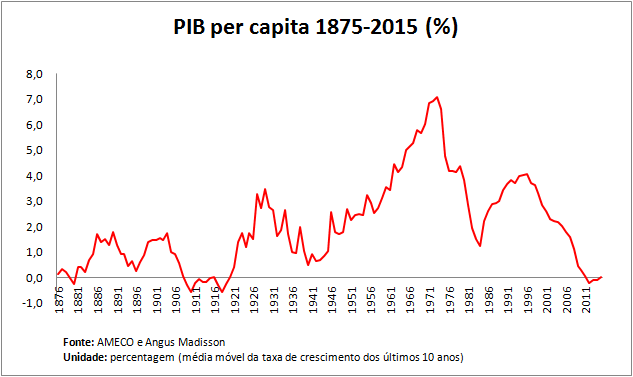

O mito do crescimento económico prometido pela Terceira República cai estrondosamente quando olhamos para a curva do PIB nacional, principalmente na sua equação per capita. É na Primavera marcelista que atinge o seu máximo valor, desde 1876.

No entretanto, Portugal abandonou a sua vocação histórica, virando as costas ao Atlântico para estender a mão aos burocratas da nomenclatura continental. Com isso, perdeu o seu destino, ou pior: vendeu a sua alma.

Não é de todo disparatado condenar a segunda República pelo seu miserabilismo, pelo isolacionismo autista, por manter uma população de analfabetos, por teimar em ignorar tendências que largamente transcendiam as suas capacidades geopolíticas e por insistir num modelo que projectava oniricamente o português como orgulhosamente pobre. Ninguém quer ser pobre, como ninguém quer ser ignorante, como ninguém quer ser sozinho.

Mas há diferenças entre os dois modelos de estado corporativo que experimentámos em Portugal nos últimos cem anos e que, lamentavelmente, não favorecem o regime que preencheu ou últimos cinquenta: A Segunda República podia interpretar de forma errada os valores deste país, mas procurava defendê-los. Podia ser um república comesinha, avarenta e de vistas curtas. Mas não gastava mais do que tinha, não dependia de terceiros, não alimentava a corrupção e o compadrio a céu aberto, e era senhora do seu nariz. Alimentava de facto um país de escolaridade deficitária. Mas as pessoas, sendo iletradas ou iliteradas eram, paradoxalmente, muito mais educadas. Os intérpretes do Estado Novo eram fascistas, eram oligarcas, eram autoritários e eram agentes da PIDE, organização muito pouco recomendável. Os tribunais prendiam pessoas por delito de opinião e prendiam-nas em calabouços de pesadelo, como o Tarrafal. É verdade. Mas os portugueses sabiam quem eram. Tinham consciência da sua história e das suas responsabilidades para com ela. Tinham a liberdade de amar o seu país. Não sentiam culpa por ter civilizado terras distantres, onde levantaram cidades, construiram escolas, hospitais, estradas e todo o tipo de infra-estruturas que ainda hoje são de uso. Os portugueses da Segunda República sabiam perfeitamente o que era um homem e o que era uma mulher e porque é que são diferentes. Não tinham medo que o céu lhes caísse em cima da cabeça por causa do carbono que libertavam os seus automóveis na volta saloia que gostavam de cumprir aos fins de semana. Não foram sujeitos pelos poderes instituídos a experimentais terapias genéticas.

Para mais, podemos de dizer o que quisermos sobre António Salazar, Marcelo Caetano, Rebelo de Sousa (pai), António Ferro ou Adriano Moreira, personagens destacados do Estado Novo, mas não que se tratavam de idiotas ou de pessoas que viviam da delapidação do património público.

Ao invés, a Terceira Republica é um poço de corrupção, ganância, despesismo e idiotia. A classe política não serve os interesses dos cidadãos e a oligarquia capitalista, se bem que incipiente, serve apenas os seus próprios. Os intermediários da imprensa, servem uns e outros, mesmo sendo pagos ao preço da uva mijona. Somos um país que a qualquer momento pode ser assolado por credores, mandatado por apparatchiks, aviltado por burocratas e ignorado pelo resto do mundo. Somos obedientes como bois, mas mal criados como gansos. Levamos os nossos filhos para as universidades, para que saiam de lá mais ignorantes do que lá chegaram, e directamente para o desemprego. Estamos a ser substituídos, anulados, cancelados, silenciados, marginalizados, enganados, endividados e empobrecidos a olhos vistos. Recebemos avultadas somas de dinheiro inventado no Banco Central Europeu para construirmos auto-estradas que são demasiado caras para serem usadas, ciclovias onde ninguém transita, hospitais que não conseguem recrutar médicos e parques eólicos cujas turbinas gastam em gasóleo a electricidade que produzem. Não temos nada que se assemelhe a um sector industrial e a nossa agricultura vive agora de trabalho escravo. Chegámos a um ponto de desmoralização de tal forma profunda que consideramos eleger um militar para Presidente da República, porque teve o ‘mérito’ de enfiar a manada numas tendas para as injectar com um subproduto de má farmácia. Dependemos de Bruxelas como um junkie depende da heroína e não há nada que não sejamos capazes de fazer para aplacar os piores instintos dos comissários europeus. Perdemos a identidade, esquecemos a história e cegámos para a realidade, porque, enfim, conduzimos uma carrinha Volkswagen de último modelo para o emprego que detestamos e conseguimos que o banco nos emprestasse dinheiro para termos a ilusão de que somos proprietários da casa em que vivemos.

Somos mal formados, mal pagos, mal amados e transitamos mal vestidos pela vida.

O que é que temos afinal para celebrar?